サバンナで映える、モシ人の青と白の布

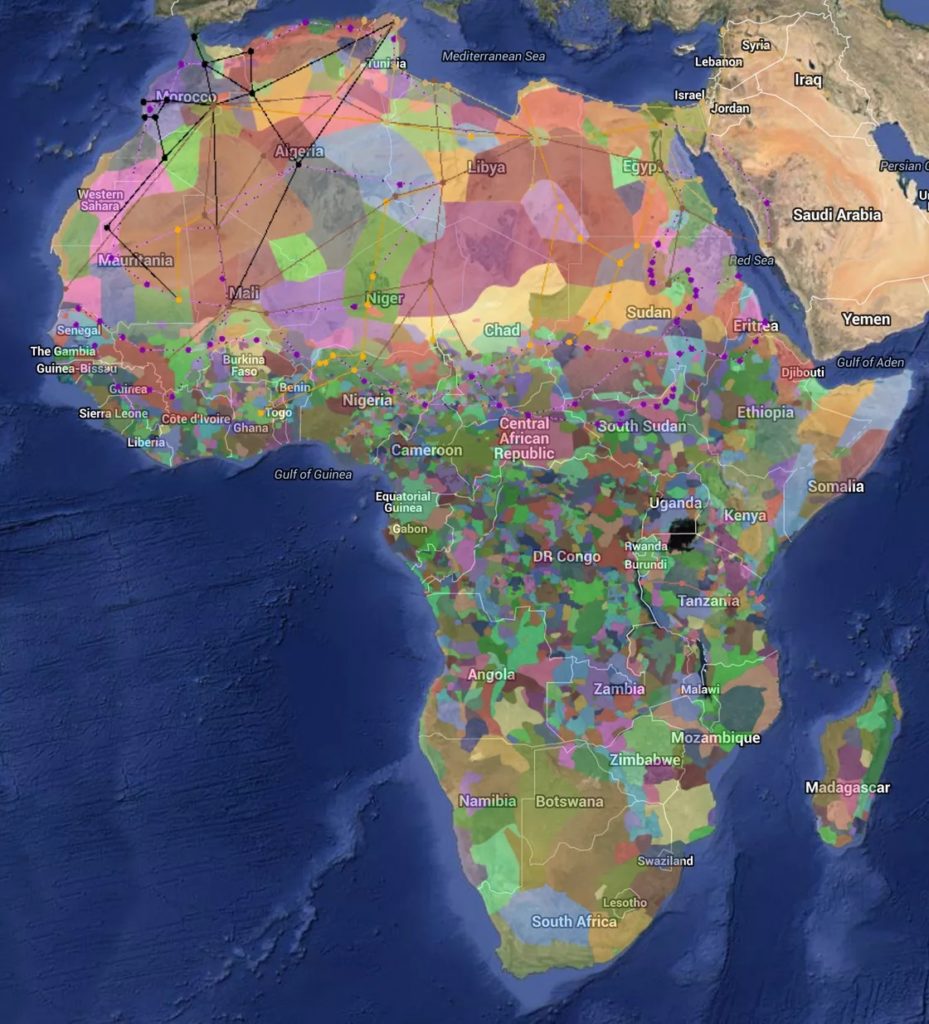

ブルキナファソで作られる手織りの青や白の布がよく知られています。 一枚の布は、もともと女性が体に巻きつけて着るもので、男性は腰巻や褌のようなもの、身分によって上着やパンツを仕立てて着ます。 女性達は今では、普段はアフリカンプリントを着ていますが、お祭りや民族のイベント事の時には一緒に着用しているようで、下の写真はモシの村の一例です。 こういった布は、大体、紬が女性、織りが男性によって行われます。 紬ぎは駒のような簡素な道具で紡がれ、織りは細幅の腰機で織られます。 そして、10cm前後の幅で織られた布を繋いで、大きい布を作っていきます。 西アフリカ一帯で広がるこういった綿織布は、モシなどは比較的は早く取り入れられたといわれますが、その起源やいつ頃から普及してきたのかわからない事が多く、特にこの織機に関しては謎が多いです。 布を織って身にまとう、着衣の文化自体はイスラム教の普及とともに、北アフリカから西アフリカに伝わったといわれていますが、北アフリカではこのような細幅の腰機は使わなかったそうです。 川田順三先生によると、この織機は西アフリカ一帯に広がっていますが、組み立て移動式のポータブル仕様なのに、仕組みは高度に出来ているそうです。 また、織機の部位の名称がいろいろな民族の言葉で割と似ている事から、ある程度完成した形や仕組みが、比較的新しく伝播したことがわかるそうです。 新しいといっても日本で綿織物が普及した江戸時代よりかは古く、しかもその様式が変化することなく今でも生活に根差し多く行われているといいます。 この織文化、陶芸や鍛冶鉄などのサバンナで明らかに古いとわかっている工芸と比べると、生贄や職りにまつわる禁忌・儀礼的要素が無いといいます。また、出自による作り手の資格の制限もないようで、そういった事からも比較的新しく生まれた文化といえるそうです。 また、ブルキナファソ・モシの人達はこういった細幅の布を作りを一般的には農業と兼業で行い、乾季から雨季に入る農閑期(3月~6.7月)に行います。 11月に、ワガドゥグから100km程北のモシの村に織機を見に行ったら、織機は跡形もなく解体されていました。 川田順三先生によると、「白」という色はサバンナの自然の中では、カオリン質の白土からできる粉、ニワトリや羊などの毛や羽以外はあまりみあたらないそうです。 ブルキナで綿花が栽培され始めたのはフランスの植民地以降といわれますが、それにより西アフリカの白い布は日常的に作られるようになりました。 今の私たちからみるとなんの変哲のない(何もしていない)布のように見えますが、布自体が西アフリカに普及していなかった時代、当時の人からみると人の手が作りだした「美しいもの」に見えたのではないでしょうか? 柔らかくフカフカしたこの布を触ると、染めずにそのままの抜くの色を衣装にしたモシの気持ちが少し伝わる気がします。 その他、ブルキナにはダフィンと呼ばれるストライプ系の布が有ります。 この布、少し謎だったのですが、長らく放置してあったワガドゥグ博物館で撮ってきた写真をもう一度見直してみると、ヒントが写っていました。 大体この手のストライプの布は、まとめてダフィン(モシ語)と呼ばれているブルキナの西に住む人々(Mrka Bobo Samo/san など)が作っているようです。 細かく見るとストライプにも民族ごとに違いがありました。 博物館( Musée National du Burkina )の展示によると、ブルキナには70近くの民族がいるとのこと、布を作っている民族が2つだけという事はということはないのですが、似ているものも多く、細かくも把握も出来ないという感じです、、、。 織機の謎も含めて、少し深堀すると色々出てくるアフリカ。 後から点と点が繋がる事が多く、またそれも面白い所です。 そして、サバンナの土地に映る白と藍と褐色のコントラストはとても美しいです。 参照:サバンナの博物誌