アフリカのヘアスタイルと床屋の看板

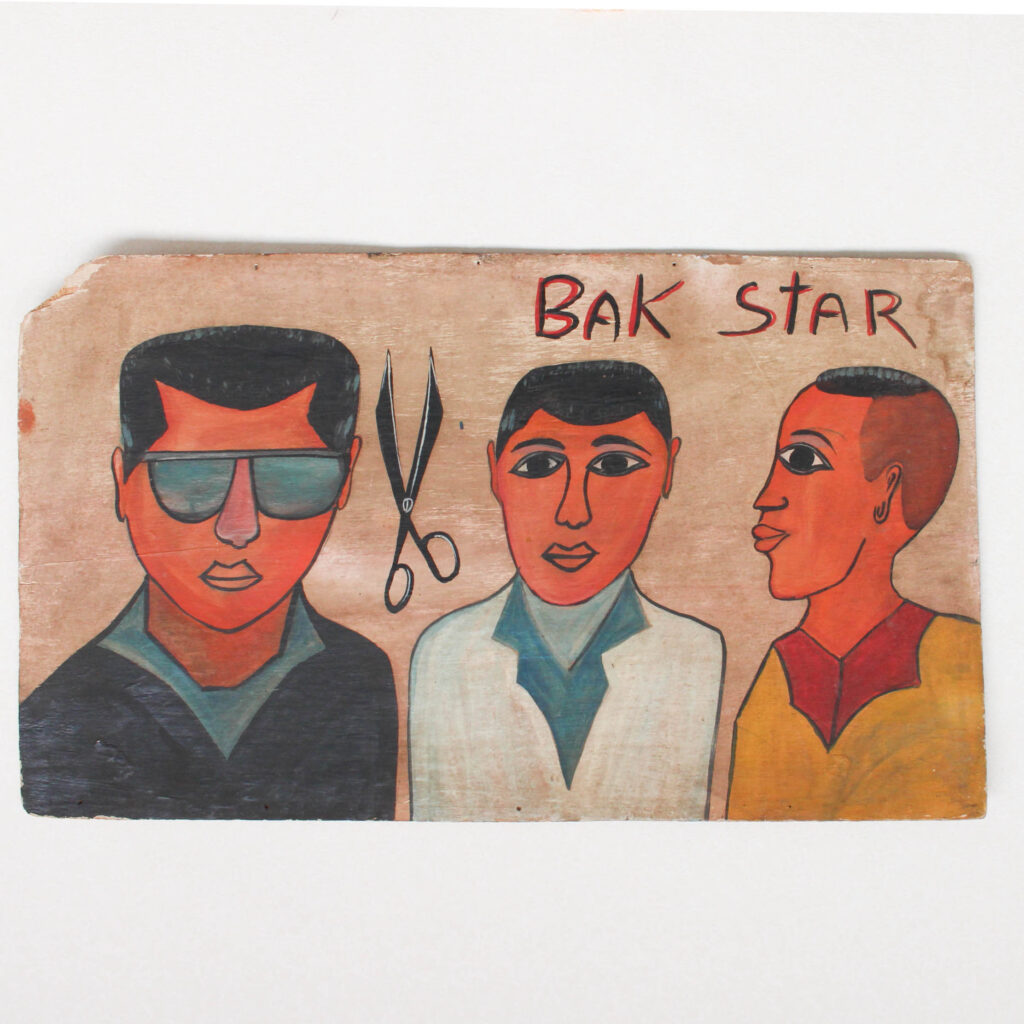

アフリカの長く豊かなヘアスタイルの歴史 アフリカの髪型のルーツは紀元前のエジプト時代にまで遡るといわれ、様々な民族によって何世紀にもわたり受け継がれたスタイルがあります。 初期のアフリカ文明では、ヘアスタイルは人の家族の背景、民族、社会的地位を示し、それはアイデンティティを現してきたともいわれます。 現代でもアフリカでは理髪店や美容院が多く、髪型を整える為に時間を費やし、髪に関する美容代の割合が比較的高いともいわれます。 西アフリカの街の床屋 ナイジェリアの写真家であるアンドリュー・エシエボ(AndrewEsiebo)は、西アフリカの7か国(ベニン、コートジボワール、ガーナ、リベリア、マリ、モーリタニア、セネガル)を旅して、街の中で床屋が現在どのように機能しているかを確認し、サロンの美しさを写真で記録しました。 エシエボは次のように説明しています。 理髪店は、人々が家や公共の場で、政治や恋人さえも含めて、話せないことについて話し合うための親密な場所です[…]さまざまな分野の人々がさまざまなクラスの人々が集まる数少ない場所の1つです。 、ミックス[…]彼らのサインは、しばしば光沢のある色で手描きされ、道具や男性のヘアカットの奇妙な複製であり、伝統と現代性の共存を反映しています。 床屋の中には比較的現代風のものもあれば、シンプルな形態もありますが、ほとんどの床屋は、黒人の文化、スポーツ、音楽のアイコンの写真で飾られることが多いです。 エシボによると、スタイルの多くと、そのように髪をカットすることを選択した個人的な感覚は、国・文化・政治の枠組みを超えるといいます。 そして、顧客は流行のスターやアイドルと同じ髪型を望むことが多く、理髪師はその要望に応えます。 床屋の看板とアーティスト 理髪店は、外側に手描きの看板が釘付けになっているシンプルな店は自分で看板を作ることもありますが、多くの場合、独学の看板アーティストによって木製のパネルに描かれています。 このような看板は、1930年代から1950年代にかけて都市部でサービスを宣伝するために最初に登場し、その後村ままで普及していきました。 小さな小屋もありましたが多くの場合、野外にハンドル付きの携帯用看板を吊るし、椅子と鏡を設置し、床屋をオープンしました。 看板はしばしば最新のヘアスタイルを提示します。 アメリカの大衆文化の影響は、「ボーイング」「フォード」などの名前のついたアフリカの現代的なヘアスタイルを生みトレンドを維持してきました。 美しい剃り込みの美学 アフリカの床屋の看板は横向き絵が多く、美しい頭の形と剃り込みのラインを強調します。 現代では、印刷ポスター、モダンスタイルの建築の出現により、アーティストによる床屋の手書き看板は少なくなりました。 しかし、壁に直描きのお店はまだ健在で、このようなお店はゲームや携帯電話サービスなど追加のサービスも提供しながら、人々が集まり交流する身近な場所であり続けています。 西アフリカの新しい美容ファッションカルチャー 髪型だけでなく昔より美容の意識が高いアフリカでは、様々なビューティートレンドが生まれてきています。 ガーナではセレブに人気のの出張ヘアサロンサービスが人気で、中央アフリカ共和国では男性ネイリストが活躍するなどジェンダーレスに美容業界が盛りあがりをみせています。 これからもアフリカの様々な街で、新しいムーブメントが起こり、それとともに新しいアートとカルチャーが誕生し、アフリカの感覚で今の時代を映しだしてくれるのでしょう。 中央アフリカでの人気のネイルサロン ビューティー産業で大活躍する、中央アフリカ共和国の首都バンギの男性たち ■『西アフリカの街』展 開催中 ■ 駅のカフェに、西アフリカがやってきた! 2022年 4月15日(金)~7月15日(金) AM6:00-PM9:00 アートの買える駅のカフェ TOMORROW gallery BECK’S COFFEE SHOP 高田馬場店内 西アフリカの街を彩った看板・ペイント・作家作品など、カフェ店内での展示とオンライン販売